コーディング時に「アノテーションコメント」を使ってコードを見やすく管理する

アノテーションコメントとは

コードを書いていく上で「適度にコメントを残しておくと、読みやすいコードになる」とよく聞きます。

ただ、コメントの数が多くなってくると「コードの説明をしているコメント」「あとでしたいタスクをメモ書きしているコメント」「なにか理由があって変更してはいけない場所を示している注意書きコメント」などさまざまな種類のコメントが出てきます。

下記のように先頭に「タグ」のような記述を追加しておくと、「そもそもこのコメントは何の目的で残しているのか?」が分かって、把握しやすくなります。

// TODO: あとで引数を追加するまた、あとからファイル検索をしたり拡張機能を使うことで、残タスクの把握もできます。

このように先頭にタグを付けるコメントを「アノテーションコメント(注釈コメント)」と呼びます。

使うタグ名を決めておかないと逆に見にくくなる

たとえば「TODO:」「TODOS:」「TASK:」「CHECK:」のように似たような役割のタグが混在していると、逆に混乱してしまします。

使う数はできる限り少なくして、統一しておかないとあとで検索するときにも不便です。

アノテーションコメントを便利に使うためのVisual Studio Code拡張機能

Visual Studio Codeの拡張機能を使えば、アノテーションコメントをさらに便利に使えます。

Better Comments

Better Commentsはアノテーションコメントに装飾を追加できる拡張機能です。

すべて同じ色でもタグのおかげで把握はしやすくなっていますが、色分けされることでさらに把握しやすくなります。

ミニマップにも表示されますし、コードを流し見するときにも目に付きやすくなります。

Todo Tree

Todo Treeはアノテーションコメントの一覧を表示できる拡張機能です。

「TODO:」はあとから行うタスク用のコメントですが、これを一覧で表示させることで残タスクがすぐ把握できます。

アノテーションコメントの色分けもできますが、Better Commentsの方が機能が多いので、色分けは片方に集約した方が管理しやすいです。

Vue.jsで値段を表示するときに3桁ごとにカンマを入れる方法

Vue.jsで値段を表示するときに3桁ごとにカンマを入れる方法  Visual Studio Codeの文字サイズやタブサイズの設定方法

Visual Studio Codeの文字サイズやタブサイズの設定方法  Google Chromeでinput要素の補完機能を使うと背景に色がついてしまう問題

Google Chromeでinput要素の補完機能を使うと背景に色がついてしまう問題  さくらのレンタルサーバで.htaccessが原因で500エラーになってしまう場合のチェックリスト

さくらのレンタルサーバで.htaccessが原因で500エラーになってしまう場合のチェックリスト  Visual Studio Codeで正規表現にマッチするか確認できる拡張機能「Regex Previewer」

Visual Studio Codeで正規表現にマッチするか確認できる拡張機能「Regex Previewer」  ウェブサイトをダークモードに対応するときに気をつけること

ウェブサイトをダークモードに対応するときに気をつけること  iOSシミュレーターを使ってWebサイトを開発者ツールを見ながら実機表示で開発する方法

iOSシミュレーターを使ってWebサイトを開発者ツールを見ながら実機表示で開発する方法  HTTP通信をラクに実装できる「axios」の基本

HTTP通信をラクに実装できる「axios」の基本  Visual Studio CodeをMarkdownエディターとして使用する

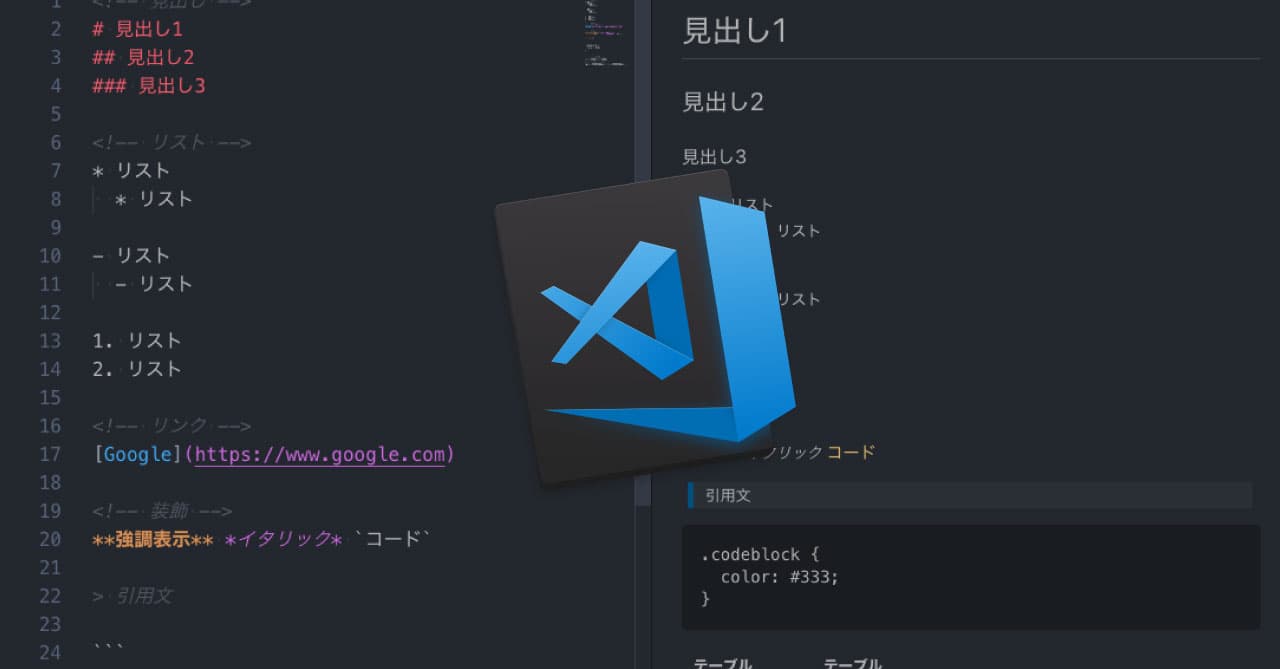

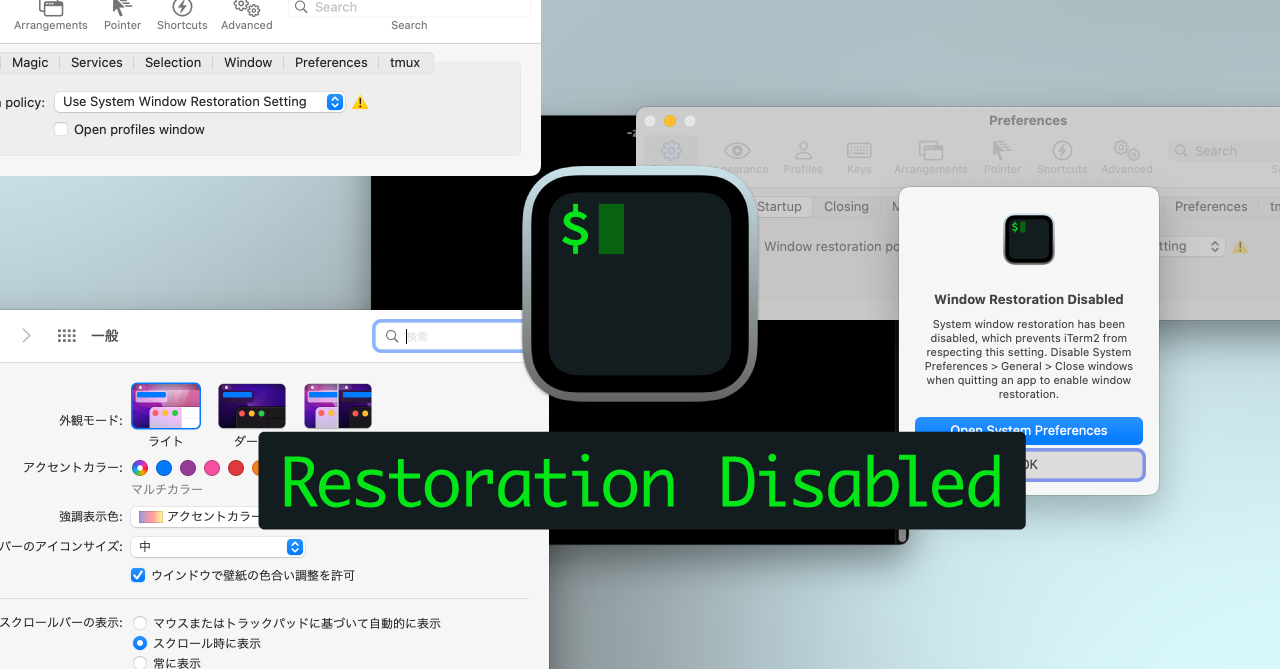

Visual Studio CodeをMarkdownエディターとして使用する  iTerm2で「Use System Window Restoration Setting」を設定しているとアラートが表示されて機能しない

iTerm2で「Use System Window Restoration Setting」を設定しているとアラートが表示されて機能しない  Google Chromeのサイト内検索(カスタム検索)機能を別のプロファイルに移行する方法

Google Chromeのサイト内検索(カスタム検索)機能を別のプロファイルに移行する方法  iPadで入力モードを切り替えずに数字や記号をすばやく入力する方法

iPadで入力モードを切り替えずに数字や記号をすばやく入力する方法  iPhoneやiPadでYouTubeの再生速度を3倍速や4倍速にする方法

iPhoneやiPadでYouTubeの再生速度を3倍速や4倍速にする方法  Keynoteで有効にしているはずのフォントが表示されない現象

Keynoteで有効にしているはずのフォントが表示されない現象  MacのKeynoteにハイライトされた状態でコードを貼り付ける方法

MacのKeynoteにハイライトされた状態でコードを貼り付ける方法  AirPodsで片耳を外しても再生が止まらないようにする方法

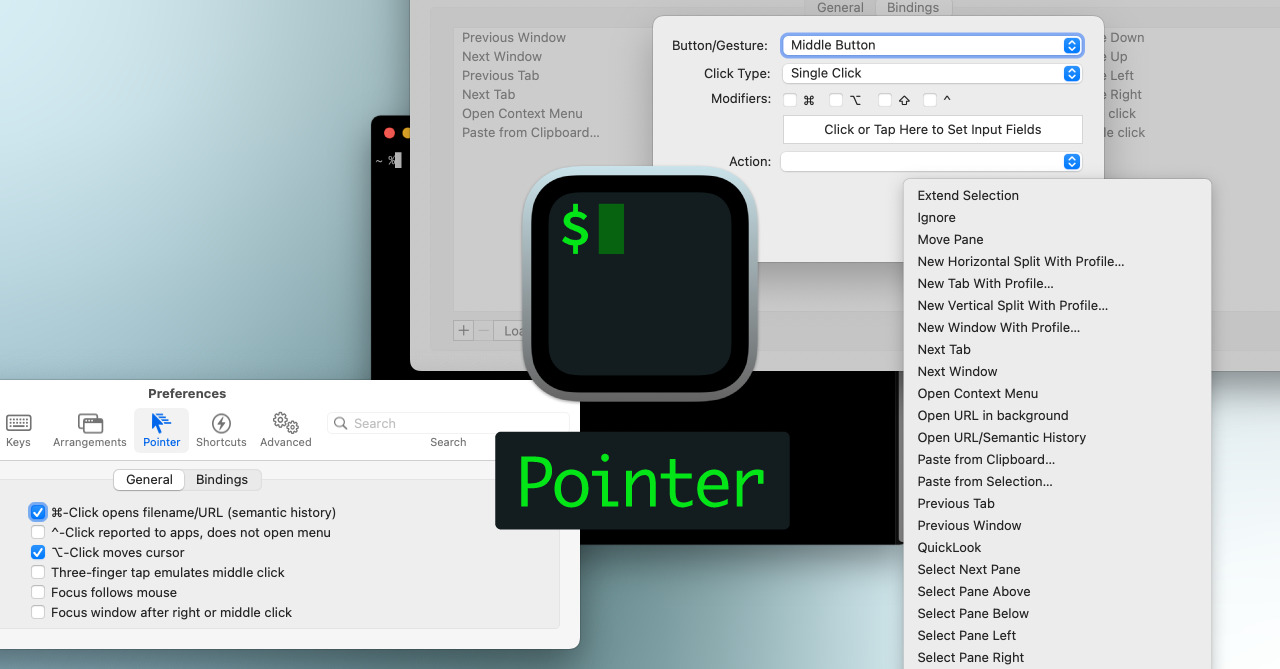

AirPodsで片耳を外しても再生が止まらないようにする方法  iTerm2でマウスやトラックパッドの操作を設定できる環境設定の「Pointer」タブ

iTerm2でマウスやトラックパッドの操作を設定できる環境設定の「Pointer」タブ  DeepLで「インターネット接続に問題があります」と表示されて翻訳できないときに確認すること

DeepLで「インターネット接続に問題があります」と表示されて翻訳できないときに確認すること  Ulyssesの「第2のエディタ」表示を使って2つのシートを横並びに表示する

Ulyssesの「第2のエディタ」表示を使って2つのシートを横並びに表示する  Googleカレンダーを便利に活用するための小技集(祝日だけを表示・月末の繰り返しイベントを追加)

Googleカレンダーを便利に活用するための小技集(祝日だけを表示・月末の繰り返しイベントを追加)  Obsidianを使った「自己流PKM」で行う知識トレーニング

Obsidianを使った「自己流PKM」で行う知識トレーニング  テキストエディタ・ノートアプリ関連のショートカットキーをKeyboard Maestroで統一する

テキストエディタ・ノートアプリ関連のショートカットキーをKeyboard Maestroで統一する  Path Finderを使ってキーボードだけでファイル操作する方法(応用編)

Path Finderを使ってキーボードだけでファイル操作する方法(応用編)  macOSのコマンドパレット比較!SpotlightとAlfred、Raycastどれを使えばいい?

macOSのコマンドパレット比較!SpotlightとAlfred、Raycastどれを使えばいい?  1つのノートアプリにすべて集約するのをやめた理由|2025年時点のノートアプリの使い分け

1つのノートアプリにすべて集約するのをやめた理由|2025年時点のノートアプリの使い分け  Notionログイン時の「マジックリンク」「ログインコード」をやめて普通のパスワードを使う

Notionログイン時の「マジックリンク」「ログインコード」をやめて普通のパスワードを使う  AlfredでNotion内の検索ができるようになるワークフロー「Notion Search」

AlfredでNotion内の検索ができるようになるワークフロー「Notion Search」  Gitで1行しか変更していないはずのに全行変更した判定になってしまう

Gitで1行しか変更していないはずのに全行変更した判定になってしまう